|

|

|

|

|

|

�@�������͐m�a�Q�N�i�W�W�U�j�ɁA��t�@�����Ɛm���������t�̖Ԃɂ�����A���N����@��t�������Ă��Ɠ`�����Ă���B���̌�A�������N�i�P�P�V�P�j�ɎO�Ԕ��l�ʂ̓��F���������ꌚ�ۂT�N�i�P�Q�P�V�j���t�^�c�@��t�@���A�e�����A�\��_���𐧍��[���������������ē������J�R�ƂȂ����B�V���Q�N�i�V�R�O�j�́u���{�n����ʎ�o���ܕS��\���i�s�w�蕶�����j�v�́A���̎�̂��̂ł͌����ŌÂƂ�������M�d�ȕ������ł��B

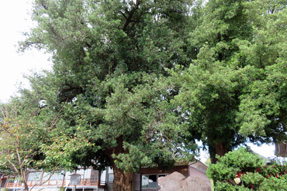

�@���^���@�ł����������i���P�V�N�i�P�T�Q�O�j�����������J�R�A���㊈���T�t���ՍϏ@�ɉ��@�����B�����R�V�N�i�P�X�O�S�j�ɓ�T���h��蕪����Č��݂̕��L���h�ƂȂ����B

�@�������̌����͉��x�����z�A�C������Ă���{���ƌɗ��������ɓ���Č����ꂽ���̂ł��B |

|

|

|

|

|

|

|

���ؑ������͎m������

�@�������R��ɗ������͎m���́A�]�ˎ���̈��i�W�N(�P�V�V�X) �J��ŁA���ށA��ؑ���A�ʊᐅ�����Ɠ��̋؍������鑜�ł���B�ʏ́u�m���v�Ƃ������A������삷���ڂ��ʂ����Ă���B�R��E���̈��`�͌����J���A����ɓƌ؋n�������A�����̙`�͌�����ė����Ă���B |

|

|

|

|

|

���������̃}�L��

�@�����̃}�L�̓��Q�{���s�w��V�R�L�O���B���̂�����{�͗Y���ŁA�����S�D�W���A�ڒʂ�R�D�Q���A�}����P�V���A�����P�T���B������{�͐m���哌�̎����ŁA�����R�D�U���A�ڒʂ�S�D�R���A�}����P�V���A�����P�R���B�ΐ��s�w��V�R�L�O���B

�����{��ʎ�o���o����

�@���̍s���́A���o��A�����A���A�[��A���t�R�̑�\�ҁA�e�˂ɂ��D��z���ĕ����A�]�ˎ��ォ�瑱�������s���ł���B��ʎ�F����n�܂�ƁA���o��̎���玝����������E�̏��тƂ��D�A�o�{��������~�ɓ���A�H�D�юp�Ŋe�˂����B���̂Ƃ��A�ǂ̉Ƃɓ���Ƃ������t�����킳�������̂܂܍��~�ɏオ��A���̊Ԃɂ��D��u���Ă���K�킵�ɂȂ��Ă���B�ΐ��s�w�薳�`�����������B |

| |

|