|

|

|

|

|

|

|

|

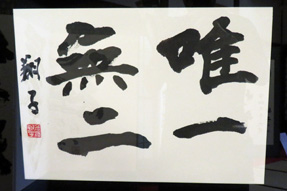

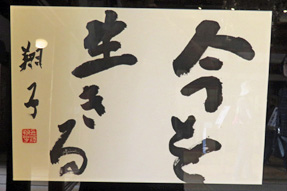

<最後の展覧会に、 最後の新作を奉納>

書家・金澤翔子さんと龍雲寺との深いご縁により、毎年開催されてきた展覧会ですが、本年をもって龍雲寺での開催は「最後」 となります。

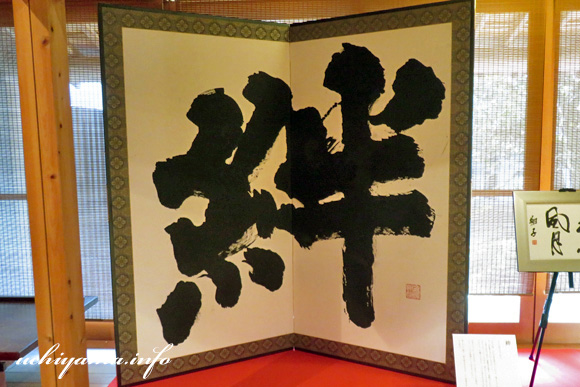

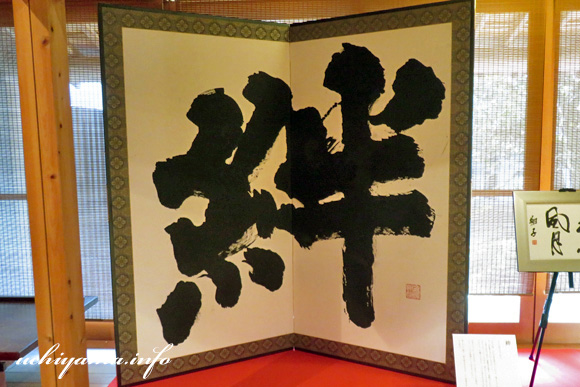

翔子さんが40歳での完成を目標に、構想2年・制作8年をかけて取り組んできた「40歳の般若心経」がついに完成し、龍雲寺に奉納されます。この般若心経は、11節に分けて制作され、毎年1~2隻ずつ屏風に仕上げられてきました。ついにその11隻が揃い、一堂に会する機会となります。

また、金澤さんは今年、「新作制作の終了」を発表されました。その最後の作品として揮毫されたのが 《お母さまへの手紙》。この作品は、翔子さんの作品の中でも

「最後にして最高」との呼び声高い一作です。本作も龍雲寺に奉納され、展示されます。

龍雲寺での最後の展覧会に、最後の般若心経、そして最後の新作が揃います。 |

|

|

|

<最後の作品として揮毫されたのが 《お母さまへの手紙》>

40歳の般若心経は寄り添うように書いていきたいとじっくりゆっくり書くことになった。40歳になる時に完成するように、般若心経を11に分けて毎年1つか2つ書いていく。構想から10年かけて完成した。その年々に少し変わる想いの積み重ねがよくわかる。

般若心経のメインテーマは「空」。この世のすべてに決まったものはなく、私たちの心通じてそう思っている世界。こだわり かたより、とらわれ、プライドなどを投げ捨てて、純粋な心で物事を見ていきたい。翔子さんはまさに「空」の心で生きている。そんな空の心で書を書くから感動を与えるのである。 |

|