|

|

|

|

|

|

|

|

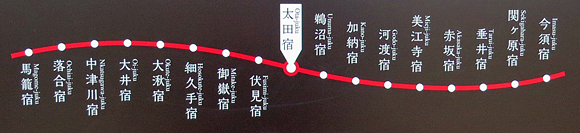

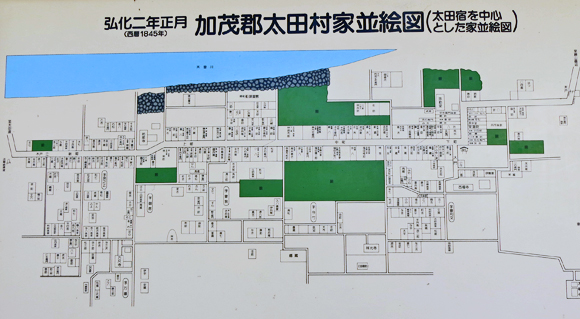

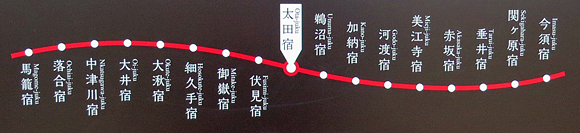

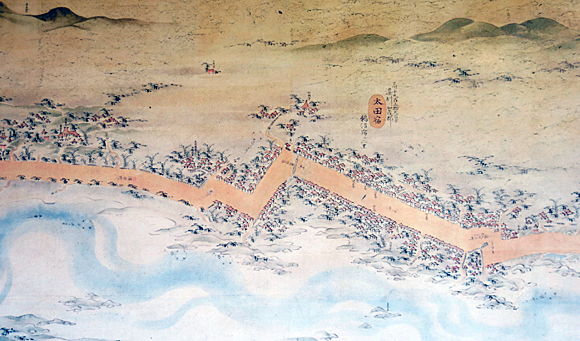

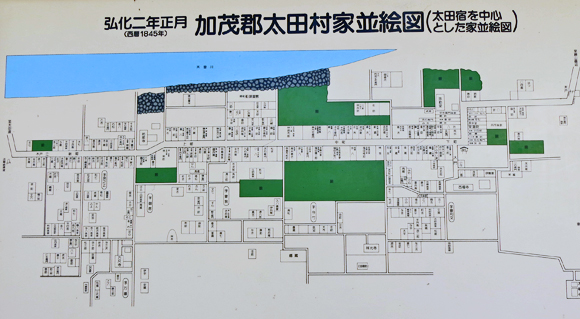

�@���c�h�́A�]�˓��{�����炨�悻�X�X���i��R�W�T�q�j�̈ʒu�ɂ���A�����h�Ƃ̊Ԃɂ͖ؑ]�삪����Ă���A��ʂ̗v�ՂƂ��ĉh�����B�����݂͓�����㒬�E�����E�����Ƒ傫��������A�P�X���I�����̋K�͓͂����ɂU���P�S��(��U�V�Rm)����A�h���ː����P�P�W�˂̋K�͂������B���̏h��ɖ{�w�Ƙe�{�w�������ɂ��ꂼ��ꌬ����A���Ă͂Q�O���A���D��͉����ɂ������B�ː��͂P�P�W���łT�O�T�l�i�j���Q�T�X�l�A�����Q�S�U�l�j���Z��ł����B�h���P�X�R�X�ŁA�����̐l�X�͔_�E�������˂Đ��������Ă����B

�@���̏h�꒬�ɂ́A�����c��]�ˎ���̖ʉe���c���ƂƂ��ɁA���̎���Ɍ����Ă��̎p��A�ȂƎp���ł���B |

|

|

|

|

|

| �@�X���̉Ɖ��ɂ͉K�������邱�Ƃ��o����B�h��̔ɉh���ÂԂ��Ƃ��ł���B |

|

|

|

|

|

���g�c�ƏZ��i���������j��

�@�g�c�Ƃ͍]�ˎ���ɂ͈ɐ��Q��̗��Ă��A�吳���ォ���O�ɂ����Ă͉����̌�������c��ł����B�����́u�������v�B�剮�͍]�ˎ��㖖���̌��z�Ƃ���Ă���B

�@��{�I�ɂ͒������z�̓`���I�ȋZ�@�ŁA���݂̑��c�h�̒����ł��ł��������O�ς����������ł��B�܂��A���݂̉����͊����������A�����̕ꉮ�ƌ��Ȃ����ނ��������A�����̈�\���瓖���͔����ł������ƍl�����Ă���B�������㒆���ɂQ�K�����̉������Ȃ���A�吳����̉���������̊J�Ƃɍۂ��ēX�悪�������ꂽ�B

�@�g�c�Ƃ͋ƂɂȂ��Ă������Ƃ�����A�Ɖ��S�̂Ɍ��㐶���p�̉����̎肪�قƂ�ǂ͓����Ă��Ȃ��B��������ȍ~�ĎO���C����Ă��邪�A�ߐ��̒��Ƃ��Â���d�v�Ȍ����Ƃ�����B |

|

|

|

|

|

���e�{�w�i�щƏZ��j��

�@�����c�e�{�w�щƏZ��͖��a�U�N�i�P�V�U�X�j�Ɍ��z���ꂽ�剮�ƓV�ۂQ�N�i�P�W�R�P�j�Ɍ��z���ꂽ�\��Ƒ����A����ɗ��̓�K�̓y�����琬���Ă���B

�@�]�ˎ���ɑ��c�h�́A���R���̏h�꒬�Ƃ��ĉh���A�喼��n�ʂ̍����l�����܂�{�w�Ƙe�{�w���e�ꌬ����A�щƂ͘e�{�w�Ƃ��Ă̖�ڂ̂ق����c���̏���������ˊ��菊�̌�p�B���Ƃ߂����Ƃł���B

�@���̌���������Ǝ剮�̗��[�̍ȂɉK��(������)�������ЂƂ���ڂ��Ђ����A����͖h�Εǂ̖�ڂ��ʂ����Ɠ����ɁA�e�{�w�̌��Ђ��ے�������̂ł���B���A���̌����͒��R���ɂ����Ęe�{�w�Ƃ��Ă̈�\���̂܂c���Ă���B��̌����ł���A���a�S�U�N�i�P�X�V�P�j�ɍ��̏d�v�������Ɏw�肳�ꂽ�B�@ |

|

|

|

|

|

���{�w����

�@�����c�h�̒��S�ł��������{�w�́A�h��̒����̌��݂����ɂ������B��������ɂȂ�Ƌ��{�w�ɂ͑��c������ ��������A���̒��S�I�ȑ��݂������B���݁A���{�w�̖ʉe�͂Ȃ����A���̖�͓��������̂���M�d�Ȉ�\�ł��B

�@�u�����c�h�{�w��v�́A���v���N�i�P�W�U�P�j�m�F�V�c�̍c���a�{�i�F���V�c�ٕ̈ꖅ�j���P�S�㏫�R����Ɩɉł����߁A�]�˂Ɍ��������ɐV�z���ꂽ���̂ł��B���̂Ƃ��́A�����R�����̉ƕ��Ȃǂ��V�z�E�C�U���ꂽ�Ƃ����Ă���B

�@���̖�́A��Ԃ̖��� �i�{������̒��S���ォ��O���ɒu����Ă����̂��Ɓj�ŁA�����ɔ��Ԃ̕����t���A�i���̂���[���Ȃ���ł��B���a�̏��ߍ��Ɍ��݂̈ʒu�Ɉڒz���ꂽ�ƌ����Ă���B���z�ȗ��A�����N�����o�Ēɂ݂��������Ȃ������߁A�����P�S�N�i�Q�O�O�Q�j�P�O���ɔ��Z���Ύs����ψ����̏C�����s�����B |

|

|

|

|

|

���{�w������

�@���̖�͍]�ˎ���ɋ����c�h�{�w�̓���Ƃ��đ���ꂽ���̂ł���B�吳���㍠�A�������Ɉڒz���ꂽ�B���̌�A�������̎R�傪�V���������̂��@�ɁA�����P�Q�N�i�Q�O�O�O�j�ɉ�̂��ꂽ�B

�@��Ԃ̓���ŁA���𓏂܂ŗ����グ���؏�ɗ��������̑��Ƃœ����x���Ă���B�����r����s�ɏo���A�ꉮ�����Ă���B���͈ꌬ�őa���ɏƂ�͂Ȃ��B�ȑf�ȑ���ŋ��{�w�̒ʗp�傾�������̗R�����悭�����Ă���B���͏��a�T�O�N�i�P�X�V�T�j�ɐV��������Ă��邪�A���o�Ȃǂ̋�����܂߂đS�̂Ƃ��Ă܂Ƃ܂��Ă���B |

|

|

|

|

|

�����D��ՂƌS��X���Ǖ���

�@���D�́A�@�x�E�֗߁A�ƍߐl�̍ߏ�Ȃǂ��L���A��ʂ̑����҂ȂǂɌf�����̎D�ł��B��ʂ̐l�X�ɒm�点��ړI�ŗ��Ă�ꂽ�B�O���Q�N�i�P�W�S�T�j�́u���ΌS���c���ƕ��G�}�v�ɂ́A�����̐����������t�߂ɍ��D�ꂪ�`����Ă���B�w�Z�B�m�s�L�x�ɂ́u�Ŗ�A�e�q�A�Εt�A�؎x�O�A�ו��іځA�ʒ����D�v�������ꂽ���D�ƑD���D���������Ƃ����B�܂��A�����͌S��������u�S��X���v�Ƃ̒Ǖ��ł��������B

�@�̓��W�͖����Q�U�N�i�P�W�X�R�j�ɖ��É��̉��≮�A�ɓ��ݑ��������������̂ŁA�S��X���Ǖ��̓��ē������Ă���B |

|

|

|

|

|

|

| |

|

���e�`��

�@�������p�ɑ����ē�x�Ȃ���̂�e�`�Ƃ����B�h��̓����ɐ݂����A�{�w��e�{�w����邽�ߏ鉺���ɂȂ���č��ꂽ�B���c�h�ł͗S�Ɖ����i��̉摜�Ɠ���j�Ɍ�����B���̕ςĂ��Ȃ��Ȃ���p�ŊO�G��h�����߂ɍH�v���ꂽ�̂ł���B�@

|

|

|

|

|

|

�������Ə��v�̗��Ð�����

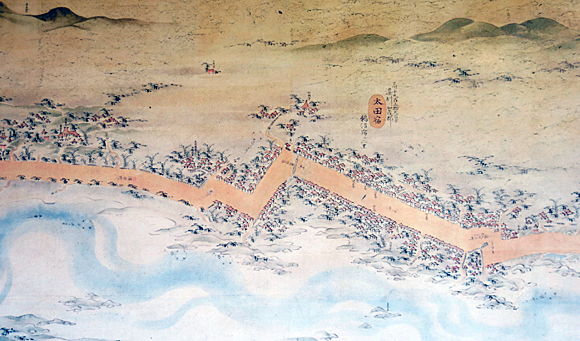

�@���R�����]�˂��狞�������Ƃ��A���c�h�̐��̏o���ɋ���������B�V���Q�N�i�P�V�W�Q�j�́u���ΌS���c���G�}�v�ɂ͊��ɕ`����Ă���A��������M�̑ΏۂƂȂ��Ă����B�����ɂ́A���ւ̓��W������A���l�����̓��ē��ƂȂ��Ă����B��������i�u������A�ؑ]�쉈���ɋ���ڎw���Đ��i�B

�@�܂��A���v�R�N�i�P�Q�Q�P�j�ɋN�����u���v�̗��v�̖ؑ]�썇��ł́A�㒹�H��c�����钩��R�Ɗ��q���{�R���A�ؑ]�������Ő�����B���̂����肪���̖k�[�ł������Ƃ����Ă���B�i���������{�R�E���c��������R�j |

|

|

|

| �@���R���\��Ԗڂ̏h��ƂȂ鑾�c�h�́A���R���̎O���̈�ɐ�����ꂽ�u���c�̓n���v������A��ˊX���ƌS��X���̕���_�ł������Ƃ��납��A�傢�ɉh�����B���݂����d�v�������̋����c�e�{�w�щƏZ����͂��߁A�����c�h�{�w���Q�J���̞e�`�Ȃǂ��c��A���N�̏h��̕�����c���Ă���B |