|

|

<足踏み脱穀機>

ペダルを踏みながら、稲穂をドラムにあてるとドラムの回転運動で籾(もみ)が落ちる。千歯こきより効率がよくなった。(昭和初期~昭和30年代) |

|

|

|

|

|

<千歯こき>

脱穀に使った道具。鉄の歯の間に、束ねた稲穂を通して、籾を落とす。(江戸~昭和初期)

<千石通>

元禄期の頃、中国から伝えられた。籾を上端より流下させ、殻と粒をふるい分けたり、粒の良否を選別する道具。万石通ともいう。(江戸~昭和中頃) |

|

|

|

|

|

<ころがし>

転がして田の草をとる道具。田植えの後の暑い盛りに行う除草作業は辛く、早くから様々な除草機が工夫されてきた。手押し除草機は、後方に付いた二連の歯が回って、田の土をかき混ぜながら草を取るもので、昭和10年(1935)頃から使われ始めた。回転式中耕除草機。田打車という。(昭和初期)

<すっぽん>

田の水を調節するため、水を吸い上げる道具。 |

|

|

|

|

|

<ならしまんが>

牛に引かせて土を砕きながら田をならした道具。(江戸~昭和初期)

<蛭捕り用竹筒>

田の仕事では蛭に悩まされた。この竹筒を腰に付けて、蛭をとりながら作業した。 |

|

|

|

|

|

<鋤>

牛に引かせた鋤(すき)を使って田を耕した。(江戸~昭和)

<株切り鍬>

刈り取った後の稲の株を掘り起こす。 |

|

|

|

|

|

<田植定規>

田植えの時、縦・横を真っ直ぐに植えるために、「田植定規」と「田植綱」を使った。幅は8寸(約24㎝)正方形、網目ののように植えた。(昭和20年代~40年代)

<播種機>

麦の種をまく道具。 |

|

|

|

|

|

<窓鍬>

田をおこす鍬。内にすきまを作り、深く耕すために考案された。

<三本鍬>

重くかたい土をおこすときに便利な鍬。先端が3つに分かれているものを三本鍬という。(江戸~昭和中期) |

|

|

|

|

|

<平鋤>

刃と柄が真っ直ぐに作られている。鋤(すき)はスコップのように足に体重をかけて使う。

<風呂鍬・キグワ>

木製の部分を「風呂」(ふろ)といい、この鍬の名称となっている。この先に鉄製の鍬先がつく幅の広い鍬。主に水田の畦立て・畦塗りに使用した。(江戸~昭和中期) |

|

|

|

|

|

<唐箕>(とうみ)

米や豆をふるいにかける道具。収穫したものを入れて、ゴミや殻を選別する。(江戸~昭和中期)

<踏臼>(ふみうす)

足で踏みながら米をついた道具。杵(きね)を杵棹の一端に付け、もう一端に片足を置き、体重をかけて杵を上げ、力を抜いて落とす。戦後、精米屋が普及するまで広く使われていた。(江戸~昭和) |

|

|

|

|

|

<踏車(水車)>

田植え後に水の管理をしっかり行わないと成育が悪く、よい収穫が得られない。水路が水田より低く田に水が引けないところでは、踏車(水車)を使って、人ガ足で羽根を踏んで水を揚げた。

<麦土ふるい>

麦づくりの道具。麦の芽が倒れないようにするため、まわりの土をふりかけた、 |

|

|

|

|

|

<担い籠・担い棒>

物を運ぶために用いる籠。稲の苗を苗場から田に運んだ。

<さし>

米を出荷したときに検査で使われる道具。 |

|

|

|

|

|

<俵編機>

俵を編んだ道具。二本編みだと米がもれやすいため三本編みなった。(明治~昭和中期)

<棒ばかり>

重さを量る道具。(江戸~昭和中期) |

|

|

|

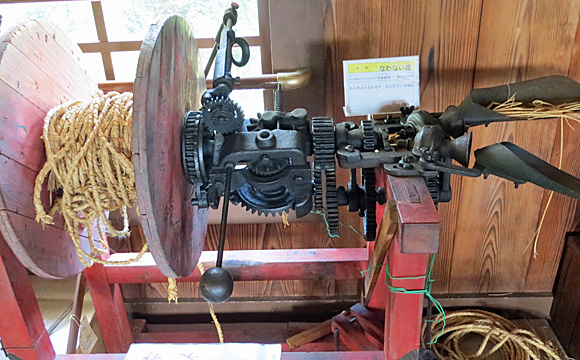

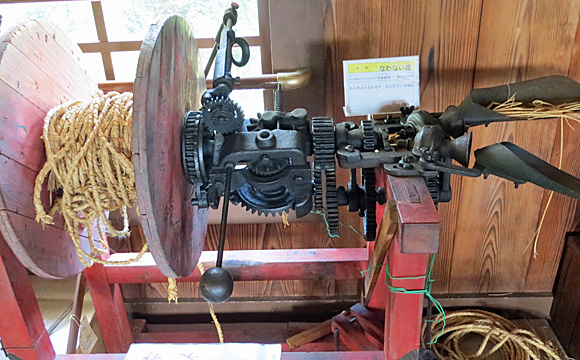

<縄ない機>

わらを撚り合わせて縄を作る機械。(明治後期~昭和20年代) |