|

|

|

|

|

|

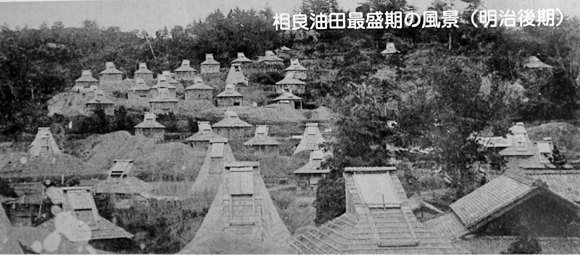

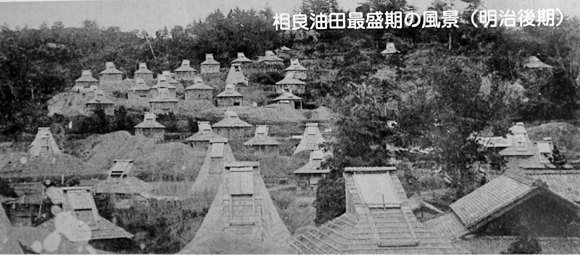

わが国太平洋岸唯一の石油産地として知られた相良油田は、当地菅ケ谷に主要鉱区をもち、最も出油量の多かったのは明治17年(1884)頃で年産721キロリットルを産出した。

当油田は明治5年(1872)2月、村上正局(むらかみまさちか)が海老江にて発見したのに始まり、同年5月に石坂周造(いしざかしゅうぞうが当地で開坑採掘し、翌6年10月には機械さく井に成功している。

大正5年(1916)(1916)頃、150坑ぐらいあった手掘井は現在一箇所もないが、機械掘りの油井は、これが現存する唯一のもので、深さ310mである。 |

|

|

|

|

|

<手掘り井戸小屋>

この建物は、手掘り抗の上に建てられたもので、採掘当時のままの大きさに復元した。

<特色>

1.南面する屋根に、長さ6尺(182㎝)、幅3尺(91㎝)の長方形の大きい明かり窓があること、この明かり窓は光を坑内に取り入れるためと坑内の空気を外に出すために工夫されたものである。

2.左右に出入口が大きく取ってあることと、上下に開く窓が二面取ってあること。これらは小屋の中を明るくするためと、空気の流れを調節するために作られている。

<大型ふいご>

長方形の大きな箱型のものは、踏鞴(たたら)といって、坑内に空気を送る大型ふいごで、当時のままに復元した。

用法は、両端に4~8人の人夫が乗り、上下交互に踏んで、空気を風樋に送り、坑内の油気をとり、新鮮な空気を坑中に補給したものである。

また、この手掘り井戸は見学用に作ったものであるが、抗口の寸法、形状は当時のままに復元したものである。(尚、当時の深さは浅いもので21m位、深いものでは182m位あった。 |

|

|

|

|

|

<原油の汲み出し>

井戸の底で掘った岩や土砂などはもっこで上まで上げ、外へ積み上げた。そして、地層からしみ出して、ある程度溜まった原油は玄蕃桶(げんばおけ)と呼ばれる二斗樽で上まで汲み上げ、それを四斗樽に入れて運び出した。 |

|

|

|

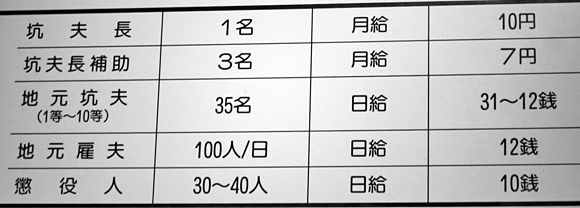

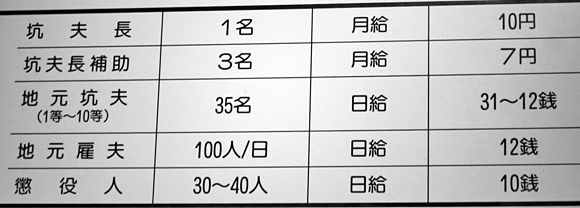

<井戸掘り人夫の生活>

石油井戸掘り坑夫の仕事は、重労働の上、常に危険と隣り合わせの作業の連続だった。そのため、静岡刑務所の囚人も一部では働いていた。一人2時間、日中4交替で8時間掘り続けた。日給は12銭から31銭という高給だったが、飲食に慰安に散財も多かったようです。時ヶ谷と新田の峠には、酒屋やそば屋、御菓子屋などが建ち並び、大変賑やかだった。 |

|

|

|

|

|

上左画像:日本で最初の機械掘りの様子(想像図)

上右画像:相良原油の性状

| ガソリン・ナフサ材 |

34.0% |

灯油材 |

34.0% |

| 経由材 |

22.5% |

重油材 |

9.5% |

|

|

|

|

| 一大産業だった相良油田だが、産油量の減少により、昭和30年頃に廃止された。油田は、第三紀中新世の相良層に存在する。この地層は、泥岩・砂岩などが交互に積み重なっている。 |