|

|

|

|

<緑十字機と鮫島>

連合国は、日本に降伏文書調印に必要な事項を伝えるため、 マニラ (フィリピン)の連合国司令部に代表団を派遣するよう指示する。その際、代表団は、「機体を白く塗り、胴体と翼に緑十字の印をつけた飛行機」で伊江島

(沖縄) まで来るように指示され、8月19日に赴いた。

翌日、協議を終えた代表団は、降伏文書などの重要書類とともに 「緑十字機」 で帰途についたが、途中、不具合が発生したため、 深夜の鮫島海岸に不時着する。その際、鮫島地区の人たちの協力を得て、浜松の陸軍飛行場から代わりの飛行機で東京へ戻り、連合国からの指示を無事政府に伝えることが出来また。その後、9月2日にミズーリ号船上で降伏文書調印が行われ、正式に終戦を迎えた。

<緑十字機 その後>

磐田市鮫島に不時着した緑十字機は、海岸に放置されていたが、主要な部品は持ち去られ、残された機体も台風により海中に没してしまった。その記憶も忘れられようとしていた平成18年(2006)年6月に、鮫島海岸でアカウミガメパトロール中に砂に埋もれている尾翼部分が発見され、また、平成23年(2011)年7月には不時着地点から10㎞東の遠州灘沖で、増設燃料タンクの一部が漁船の網に掛かって発見され、再び終戦時の磐田の出来事が思い出されるきっかけとなった。

不時着した場所近くの鮫島海岸駐車場には、当時をしのんだ記念碑が、地区の方々により建てられている。

<発見された尾翼>

磐田市鮫島の遠州灘海岸でウミガメ保護のためのパトロールをしていた鳥獣保護員の鈴木勝弥さんが、砂に埋もれた飛行機の一部と思われる長さ約110㎝のジュラルミン製の金属片を見つけた。調査の結果、一式陸上攻撃機の尾翼(尾翼昇降舵)であると推定された。発見場所は緑十字機が不時着した地点であること、緑十字機の機体が一式陸上攻撃機と同型である一式陸上輸送機であることから、同機の破片と考えられた。この発見によって、緑十字機が今も埋もれている可能性を改めて知ることとなった。 |

|

|

|

<一式陸上攻撃機と陸上輸送機>

一式陸上攻撃機は海軍の陸上攻撃機で、昭和16年(1941)に正式採用されたため、末尾の数字(皇紀2601)をとって 「一式陸上攻撃機」と命名された。

後継機 「銀河」の配備が遅れたこともあり、終戦まで海軍の主要攻撃機として活躍した。

このうち先行して生産された30機が改修され、一式陸上輸送機と命名された。胴体内

に座席を設け人員と貨物の輸送任務に従事した。一式陸上攻撃機 (G4M3型) |

|

|

|

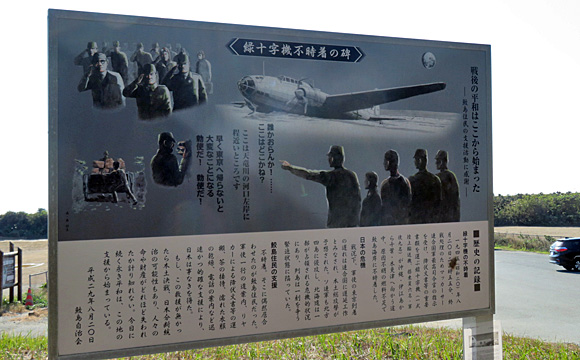

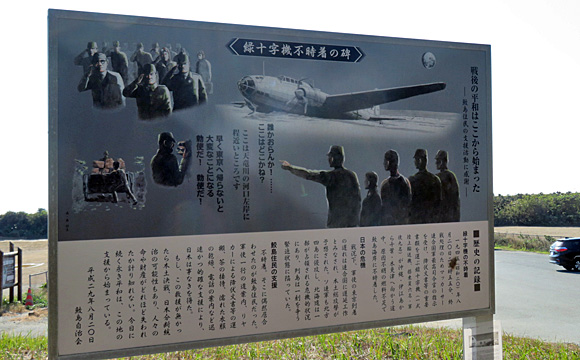

不時着した場所近くの鮫島海岸駐車場に立つ「緑十字機の不時着」の碑

<歴史の記録 緑十字機の不時着>

1945(昭和20年8月20日23時55分、終戦処理のためマッカーサー連合国軍最高司令官の指示を受け、降伏文書等の重要書類を運ぶ緑十字機(一式陸上輸送機、搭乗員6名・軍使9名)が沖縄・伊江島か千葉・木更津へ向かう途中、原因不明の燃料不足で鮫島海岸に不時着した。

<日本の危機>

戦況下、軍使の東京到着の遅れは連合国に遅延工作とみなされ、本土総攻撃が予想された。ソ連軍も北方四島に侵攻し、北海道は一部が占領される危機的状況にあり、列島は一刻を争う緊迫状態に陥っていた。

<鮫島住民の支援>

不時着。そこに偶然居合わせたのが鮫島住民だった。軍使一行の道案内、リヤカーによる降伏文書等の運搬、茶の接待、濡れた衣服の乾燥、電話の案内など迅速かつ的確な支援により、日本は事なきを得た。

もし、この救援が無かったら本土決戦、日本分治の可能性もあり、人々の命や財産がどれほど失われたか計り知れない。今日に続く永き平和は、この地の支援から始まっている。 |

|

|

|

| 現在の鮫島海岸。波打ち際には釣り人多し。平和そのもの。 |