|

|

|

|

|

|

寺伝によると、天平13年 (741)、僧行基が開山、もと、堂宇はここから東北の地にあったという。大同2年(807、弘法大師が堂宇をこの地に移したと伝えられている。

江戸時代、寂本の著した『四国遍礼霊場記』に、「寺の前に池あり、杖の淵と名づく。むかし大師此所を御杖を以て加持し玉ひければ、水騰して、玉争ひ砕け、練色収まらず。人その端を測る事なし」と書かれている。干ばつに悩む村人を助けるために、大師が杖で地面を突いたところ、水が湧き出たという伝説で、清水に恵まれた土地という意味で清滝山の山号が付けられたともいわれる。 |

|

|

|

<清滝山 安養院 西林寺>(さいりんじ)

現在の堂宇は、寛永年間(1624〜1643)に焼失したのを受けて、元禄13年(1700)、松山藩第4代藩主松平定直の時代に再建したものである。江戸末期に大師堂と仁王門を復興している。

『本尊の力が強すぎるため後ろ向きに安置されている』と云われ、裏からお参りする人もいたが現在は否定されており、『本尊の力が強すぎるため後ろからお参りしてもご利益がある』と云われた説が転じて前述の説になったと伝えられている。本尊は秘仏で、前立仏と脇仏の不動明王立像・毘沙門天立像は拝顔できる。

| 本尊 |

十一面観世音菩薩 |

| 真言 |

おん まか きゃろにきゃ そわか |

| 宗派 |

真言宗豊山派 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 現大師堂は平成20年(2008)に再建された。大師像と両脇の興教行大師・専誉僧正は拝顔できる。 |

|

|

|

|

|

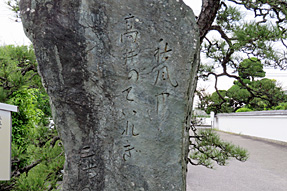

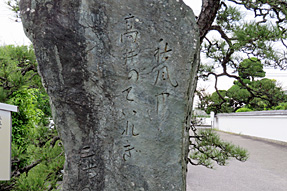

秋風や 高井のていれぎ 三津の鯛

この句は明治28年(1895)の作で、「故郷の尊鱸 くひたしといひし人もありとか」と前書きしてこの旬がある。「尊鱸」は「尊羹・鱸膾」 ちょうかん

の略で、「じゅんさい(尊)の吸物と、すず き(鱸)のなます」のこと。

昔、中国の晋の 張翰が、秋風が吹きはじめると、故郷のこ の料理が食べたくて退官して郷里に帰っ 故事による言葉。 子規の望郷の心があふれ ている。子規自筆。正岡子規(1867〜19002

慶応3年〜明治35年) |

|

|

|

| 境内は門前を流れる川の土手よりも低い位置にある。このことから、無間地獄に落ちるという言い伝えがあり、罪にある者は奈落に落ちるといい言い伝えがある。仁王門前の川には弧を描いた石橋が架かっている。 |