|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@���ĂƂ͍]�ˎ���̏h���{�݂ŁA�����͂��̋K�͂���u�嗷�Ĕ����i������j�v�Ƃ����A�����h���\���闷�Ă������B�������o�c���Ă����R���Ƃ́A���ĂƎ��������Ƃ��A�c���̏W�ς��i�߁A���̕x��w�i�ɑ�X�≮��N���Ȃǂ̏h��l���Ƃ߂�B�����h�ł����w�̖��Ƃ������B

�������̌�����

�@�����ʐς͖�R�R�P�u�i��P�O�O�j�B�����́A�����ƓV�ۂ̂Q��A�����h�̑�ŏĎ����Ă��邪�A�����́u�ޏČ����o�v��u�����p�V�o�v�Ȃǂ̎����ɂ��A�V�ۂU�N�i�P�W�R�T�j�Ɂu���グ�v�����Ă���̂ŁA�]�ˎ������̌������ł��邱�Ƃ��킩�����B���̓o�^�L�`�������B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

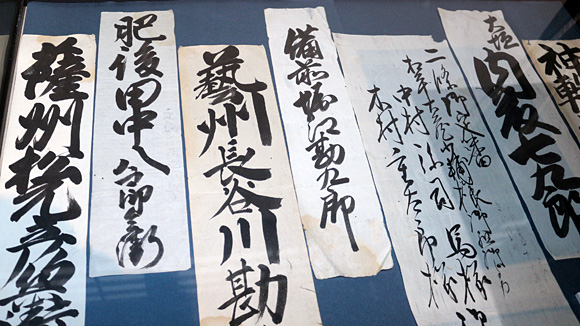

| �@���H�i�㍶�摜�j |

�@�[�H�i��E�摜�j |

�m���n�i����j�Z�� �i���X���ŔZ���d���Ă�

�@�@�@�@�`���j�E�����E�n

�m���n�i���S�j���E�l�Q�E�g�����E�卪�E�ő�

�m�`�n�i�E���j���

�m���̑��n�i�����j���� |

�����V��

�m���n�i����j�l�Q�E��

�m�`�n�i�E���j�卪

�m���̑��n���сi�����j�E�Ђ����i�E��j

���E�V��

�m���n�i��j���܂ڂ��E��

�m�ĕ��n�i���j���Ñ�

|

|

|

|

|

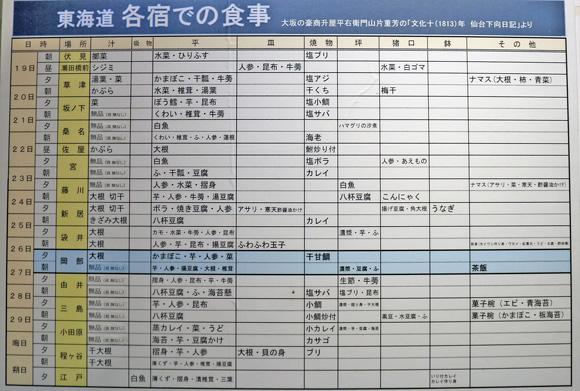

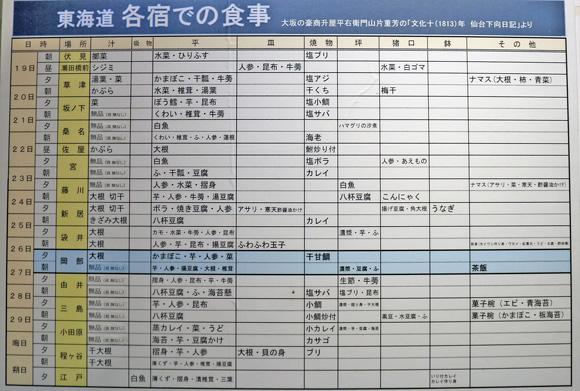

�@���C���e�h�ł̐H���i���̍����������E�q��R�Џd�F�̓��L���j

| �h |

|

�` |

�� |

�ĕ� |

���̑� |

| �@���� |

�[ |

���t�E�� |

���g�E���Z�E���� |

���A�W |

�i�}�X |

| �� |

���Ԃ� |

���E�ő��E���t |

������ |

�~���� |

| �@�V�� |

�[ |

�卪�@�؊� |

�{���E�������E�l�Q |

�@ |

�A�T���E���V�E���Ȃ� |

| �� |

�����ݑ卪 |

���t���� |

�J���C |

�@ |

| �@���� |

�[ |

�卪 |

���g�E���E�l�Q�E�� |

���� |

|

| �� |

�@ |

���E�l�Q�E�g�����E�卪�E�ő� |

�@�@ |

�Z���E�����E�ӁE���� |

�@��s�͈�t��l���܂ނP�O�l�ŁA�h�ɂɂ͘e�{�w�𗘗p���Ă���B���s�i�P���P�X���o���j����]�ˁi�Q���P�������j�܂ŁA����P�O���i��S�O�q�j������P�Q���P�R���̗��ł������B |

|

|

|

|

| �����͂��듹��Ɖ��ϑ䁄�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���j���E�s���� |

|

|

|

| ���萅�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���\�\�� |

|

|

|

| ���s�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �������~�E���� |

|

|

|

| �������v�� |

|

|

|

|

| �����ˁ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����܂ǁ� |

|

|

|

���֎D��

�@�h���������m�̎����@ |

|

|

|

���ʒ����D���@

��

�@�@�@�@�����h

���q�O����藈�N�܂Œ��냖�N

�V�ԁ@�ʒ���l�����K�L����{

�������@���\����藈�N���E

�܊����@�s����{�܊����V

�@�ێq�]

�@�ו���ʁ@�@�@�@�O�S�Z�E��

�@��|�אl���@�@ ���f

�@�y�K�n��D�@�@ ��S�O�E�Z��

�@�l����l�@�@�@�@�S���E�㕶

�@���}�]

�@�ו���ʁ@�@�@�@��S�Z��

�@��|�אl�� �@�@���f

�@�y�K�n��D�@�@ �S�O�E�땶

�@�l����l�@�@�@�@�S��

�E�V�ʉ�V�@����w��

�Ȏ����Ƃ̖�

�@�@�������q�N�@�\���@��s |

|

|

|

|

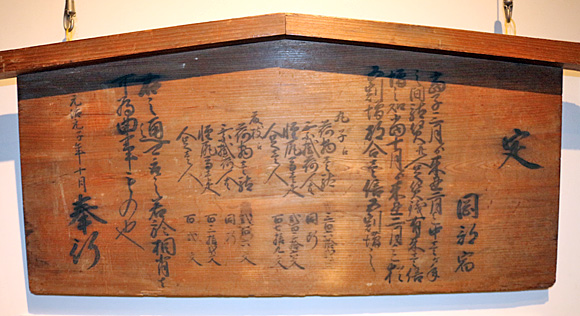

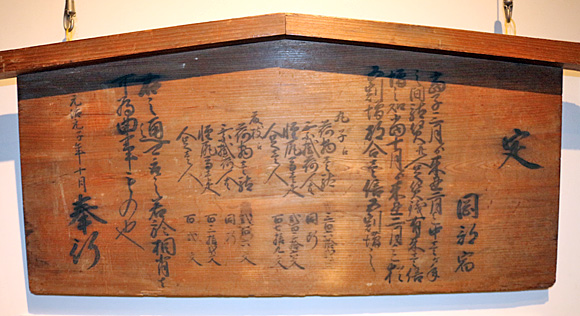

| �@���݂̌����́A�V�ۂV�N�Ɍ��Ă�ꂽ���̂ŁA�T��ڗNjg�i�V�۔N�ԁj�ȍ~�͗��ĉ��Ǝ��������Ƃ��Ă���A���Ȃ�T���ł��������Ƃ�����������B�u�����v�͂P�V�O�]�N���o�������ł��A���C���ɂ�����M�d�Ȍ����Ƃ���A�n�������̍��Ղ��݂���B��̉摜�͖{���~�ƒ뉀�ł���B |

|

|

|

|

|

�������h�{�w����

�@�{�w�Ƃ͍]�ˎ���ɑ喼����{�A���{�̖�l�Ȃǂ��g�p�����i���̍����h���{�݂ł��B����Ƃ́A���\�N�ԁi�P�U�W�W�`�P�V�O�S�j�ɖ{�w�E�𖽂����Ă��疾������ɏh��̐��x���p�~�ɂȂ�܂ł̖�P�W�O�N�ԁA��X�{�w�E�p�����B�����̌����͎c���Ă��Ȃ����A�~�n�͂��̂܂c����Ă���A���a�S�W�N�i�P�X�V�R�j�ɂ́u�����h�{�w���v�Ƃ��Ďs�w��j�Ձi�w�莞�͉������w��j�ƂȂ����B |

|