|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@��؉ƏZ��́A�V���여�悩��l���Ζk�݁A���O�͒n���ɕ��z���Ă��������^�������̔_�����ƂłP�W�Q�P�N�Ɍ��z���ꂽ�B

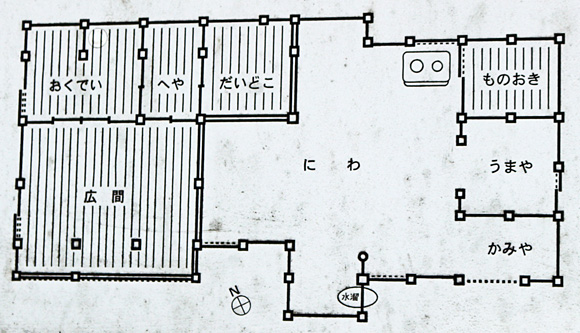

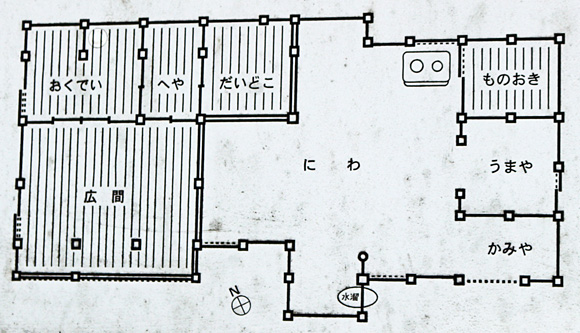

�@�����^�Ƃ͍\���I�ɂ͑S���ʂɂȂ�̌����̊Ԃɑ傫�ȉJ����˂��A���ʏ�ł͈�ʂ̒����i������j�Ɨގ������\���ɂȂ�`���������B

�@�Ȃ��ł��剮�Ɗ�������Ȃ�`���̖��Ƃ́A�Â����牓�]�ɂ�����B��̂��̂Ƃ���Ă���A���̒n���ł͂�������������邢�͓��i��������j����ƌĂ�ł���B

�@�����P�P�N�i�P�X�X�X�j����P�R�N�ɂ����ďC���H�������{�����������L�̑������A�Ԏ���O�L�Ԍ^�̕��ʂɂ���Ȃǂ̌���ύX���s��ꌚ�ݓ����̎p�ɖ߂��ꂽ�B�܂��A����ɔ��������ɂ�芘���̒�����u�����O�N�h���N�v�̖n���A�剮�̕~������́u�V�ۏE�Ȉ�N���t����v�Ƃ����n������������A���̌����̌��ݔN�オ�m�肵�A�����̉��������܂ł����������B�@ |

|

|

|

�@�]�˖�������吳�ɂ����Ă͎����i���݂����j���A�吳���珺�a�����ɂ����Ă͗{�\��ɍs���A���̍�Ƃ͂��ׂĉƂ̒��ōs���Ă����B�܂��A�����́u���܂�v�ł́A�n�⋍�������Ă����B

�@�_�����Ƃ̑f�p�ō����I�ȍ\���ɏ����̒m�Ɣ����Y���Ă���B�i���w�茚�����j |

|

|

|

��������������

�@�\���I�ɂ͑S���ʂɂȂ�̌����̊Ԃɑ傫�J�����˂��A���ʏ�ł͈�ʂ̒����Ɨގ������\���ɂȂ�`�����^�ƌĂ�ł���B

�@���̌`���̖��Ƃ͓쐼���������B�암�̂ق��A�C��̓��ł��鍕���ɉ����������m�n��i���m���̈ꕔ�A���m���������O�́A�L�삩��É��������l���ΔȁA�V���여��A�ɓ������A�[�������암�A��錧���k������������A�����Ӂj�̍L���͈͂ɕ��z���Ă����B

�@���������Ƃ́A�É��������̓V���여�悩�爤�m�������̖L�여��ɂ����ĕ��z���Ă��������^���Ƃ̈��ŁA�����͂P�W���I�����Ɛ��肳��Ă���B�����^���Ƃ́A���������^�ƂȂ鉮���`�瓳�ؑ��ȂǂƂ��Ă�A���a�R�O�N��ɂ͐��S���̑��݂��m�F���ꂽ���A���݂ł͂قƂ�ǎc���Ă��Ȃ��B |