|

|

|

|

|

|

���g�Ǔ@����

�@�g�Ǐ���`���̉��~�͍L��ŁA�����V�R�ԁA��k�R�T�ԂŁA�ʐς͂Q�T�T�O��(��W�S�O�O�u)�������Ƃ���Ă���B

�@�g�Ǐ���B�������̂͌��\�P�S�N�i�P�V�O�P�j�R���̐n�������̐��J����ŁA���{�͌���������ɂ������g�ljƂ̉��~�������グ�A����ɂ��̖{����c�ڂɉ��~��^���Ă���B

�@���݁A�g�Ǔ@�ՂƂ��Ďc����Ă���{�����⒬�����́A�����̂W�U���̂P�̑傫���ɉ߂��Ȃ��B���̌������ɂ́A�g�Ǐ�������A�@�������}�A�y�n�҃��X�g�Ȃǂ̑��A�g�Ǐ�����J������א_�Ђ��c����Ă���B

���g�Ǔ@�Ձi�{�����⒬�����j��

�@���̌����́u���b���v�ōL���m����A�ԕ�`�m�̓������������A�g�Ǐ���`���i�悵�Ȃ��j�̏㉮�~�Ղł���B

�@���̐́A�g�Ǔ@�͏��⒬�P�A�Q����(���A�����Q�A�R����)�̂�����W,�S�O�O�u���߂�L��ȉ��~�ł������A�N���o�Ĉ�ʖ��Ƃ������Ȃ�сA���܂ł͂��̂����������Ȃ��B

�@���a�X�N�i�P�X�R�S�j�R���n������̗L�u���A��Ղ��㐢�ɓ`���悤�ƁA���@�Ղ̈����w�����j�����Ƃ��āA�����s�Ɋ�t�������̂ŁA���a�Q�T�N�i�P�X�T�O�j�N�X���n�c��Ɉڊǂ��ꂽ�B

�@���ӂ̐Εǂ́A�]�ˎ���ɂ����鍂�Ƃ̊i��������킷�C�l�i�Ȃ܂��j���������͂�������ŁA�����ɂ́A���g�Ǔ@�ɂ����������Ȉ�˂��ЂȂǂ̈�Ղ����蓖�������̂��Ă���B�܂������̕ǖʂɂ͋`�m�W�̋L�^��G�悪���œW������Ă���B |

|

| |

|

|

|

|

|

�@��������ɐ��������ԕ�Q�m�����́A�g�Ǔ@���傩�痠�ׂ�ɂȂ����@�i����������j�Ɍ������B

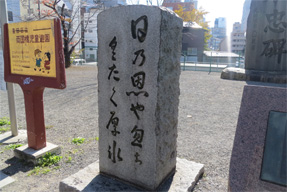

���g�Ǔ@��������i�㍶�摜�j

�@���̕ӂ�ɋg�Ǔ@���傪�������B���\�P�T�N�i�P�V�O�Q�j�P�Q���P�S���A�Ђ̍��i�ߑO�S���j�̎���������A���傩���Γ������ȉ��Q�R�����p�ӂ�����q�œ@���ɐN�����āA�����������J���A�u�������Ɨ�����v�����֑O�ɑł����Ăė��������B

�@�ԕ�Q�m�͐���A����̓��ɕ�����ē�������A�吺���グ�Ȃ���A�S�l�ȏ�̑吨�������������悤�ɑ������B����ɓ��h�����g�ljƉƐb�̑������O�ɔ�яo�����Ƃ����B�������A�|�̖���A���������q��炪�������̌˔Ɏ��X�Ɩ���˂����ĈЊd���A�o�����ł߂�ꂽ���߁A��яo�����Ƃ��ł����퓬�s�\�ɂȂ����Ƃ����Ă���B

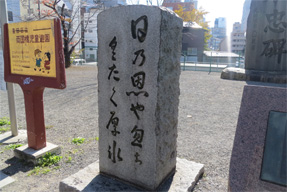

���g�Ǔ@��������i��E�摜�j

�@�g�Ǔ@�̗���͂��̕ӂ�ɂ������B�ԕ�Q�m��������̍ہA���傩��͑�Ύ�ňȉ��Q�S�������@���ĐN���A�Q���݂��P��ꔼ����Ԃɋ߂��g�ljƂ̉Ɛb�����X�Ǝa�蕚�����B�g�ljƂɂ����l���E�m���������A�Q�����p�ł͍���q�𒅍��݊��S�����̐ԕ�Q�m�ɂ͓���K��Ȃ������悤�ł��B

�@�L��ȉ��~�̒��łP���ԗ]�葱������������́A�s��Ȃ��̂��������A�g�ljƑ��̎����҂��R�W���������̂ɑ��A�ԕ�Q�m���͂Q�����y�������������������B |

|

|

|

|

|

�@�ԕ�Q�m�́A����@�ŏ㐙�̒ǂ��肪�����炱�����Ă����Ĉ���������o�傾�����悤�����A���͖��������܂܂������B���̂��߁A����@������c��ɉ˂��闼�����̓��l�̍L��Ɍ������B��E�摜�͌��݂̗����������A�����̗������͌��ݒn���쑤�ɂ������B

������@��

�@����R�N�i�P�U�T�V�j�]�ˎj��ň��̎S���ƂȂ��������i���ɐU���Ύ��j���N����]���҂͂P�O���l�ȏ�A���\�L�̑�S���ƂȂ����B��̂̑������g���s���A������̂Ȃ��L�l�������B�����Ŏl�㏫�R����ƍj�́A����������̂𑒂邽�߁A�����{�������̒n�Ɂu�����ˁv��z���A���̕����i��ɂ킽�蒢���悤�ɔO�������������ꂽ�B

�@�L���E�����A�l�E�����Ɋւ�炸�A�����邷�ׂĂ̂��̂ւ̕��̎��߂�����Ƃ������O�̂��ƁA�u���@�R����������@�v�Ɩ��t�����A��Ɉ�����n�k�A�֓���k�ЁA�������P�ȂǗl�X�ȓV�Вn�ρE�l�Ђɂ���ЎҁA�C��̂ɂ��M���ҁA�V���A���q�A�Y���ҁA�������ȂǁA����Ƃ����鐶�����������{����Ă���B |

|

|

|

|

|

�@���݂̗������̂����Ƃɂ���卂���܂̋��B

�@�u���̉��⍚�����������X�v

�@���z�̂����ŁA�ϔN�̌����������X���A�����܂��Z���܂����B��X�ԕ�̘Q�m�ꓯ�A�������܂Ŗ{�����Ƃ��āA�ϔN�̍��݂��A�������萰�炷���Ƃ��ł��܂����B

���ԕ�Q�m�x���̒n��

�@�ԕ�Q�m�����������A��x���ւ̈����g���O�ɋx���������ꏊ�������ɂ������L���H�ł��B�g�ljƂւ̉����ɋ삯���Ă���ł��낤�㐙�Ƃ̉Ɛb�������}�����S�Z�ł������Ƃ̐�������B�x����A�喼�Ƃ̖��v�ȏՓ˂�����邽�߁A�o��H�ɂȂ鋌��������n�炸�A��V���A�i�㋴���o�R���āA��x���ւƈ����g�����B |

|

|

|

|

|

| |

|

�@���c�쉈���ɓ쉺����ԕ�Q�m��s�͈�V����n���Č�����z����B

����V����

�@���{�͒Ꮌ�n�ł������{���̊J���ɂ�����A�^���̔�Q���ŏ����Ɏ~�߂邽�ߔr���H����Ֆڏ�ɊJ�킵�A�@��o�����y�𗤒n�̕⋭�A���i�����j�グ�ɗ��p�����B�r���H�͋��c��ɑ��c�E���ɊJ�킳�ꂽ�B

�@�����Q�N�i�P�U�T�X�j�A�c�̑�\�i�A����̊J��Ɠ����ɉ˂����A���c�삩������Ĉ�c�ڂ̋��Ƃ����ӂŖ������ꂽ�̂��A���̈�V���Œ����\�O�ԁA����Ԕ��قǂ������B

�@����̗��݂ɂ͑S�����琅�^�ł����炳���l�X�ȕ��i���������Ƃ�y���Ȃǂ��������сA�����s�������l�X�������A�傢�ɓ�������B

�@��V���́A�ԕ�Q�m����x���Ɉ����g����ۂɍŏ��ɓn�������Ƃ��Ă��m���Ă���B |

|

|

|

|

|

�@��V����n��A�V�勴�����Đi�ށB���̕ӂ�ɓ������{�̌�D�����������B�V�勴�̓��l�ňꎞ�x�~����B���������ɂ͉��ĉ��̂��܂�ꂪ����A�������Q�m�����Ă𗊂B�����̐V�勴�͌��݂̈ʒu��菭����ɉ˂����Ă����B

����D������

�@��D���́A�]�˖��{�̊͑D���i�[���鑠�ł��B�S�W�X�O�̍L��ȓy�n�ɑ召�P�S���̑D��������ł��āA����ȌR�D�u����ہv�͑D���̊O�ɌW������Ă����B����ۂ̎���@�ɋ��{�������Ă�ꂽ���Ƃ���A�����͑��ɃA�^�P�Ƃ��Ă�A�L�d�̖����]�˕S�i�u��͂��������̗[���v�ɂ��`����Ă���B

�@����R�N�i�P�U�T�V�j���́u����]�ˑ�G�}�v�ɂ́A���łɌ�D�����قڌ��݂̈ʒu�ɂ���A�쉺�̔������~�u�Ƃ̊Ԃ̖x�ɓ��X����V������������ۂ��`����Ă���B |

|

|

|

|

|

| �@�ݔN����n��B�������ݔN���́A���ݒn��菭�����c�쉈���A�����ؐ�̉͌����ɉ˂����Ă����B�Q�m�����͋��c��̌i�ς����Ȃ���i�㋴�Ɍ����������Ƃ��낤�B�����̋��c��͍��w���z���ї����Ă���B |

|

|

|

|

|

| |

|

�@�i�㋴�̂����ƂɁu�ԕ�Q�m�x���̒n�v�̐Δ肪����B�蕶�ɂ́w�ԕ�l�\���m�̈�l�卂����q�t�͔o�l�Ƃ��Ă��L���ł���܂��������ܖ��X����|���앺�q�؏�Ƃ͑��p�̖剺�Ƃ��Ĕo�E�̗F�ł���܂������\�\�ܔN�\�\�l�������{���𐋂����`�m�B���i�㋴�֍����|��₠�������c�����F�����X�X�̏㓏�̓����c��앺�q�͈ꓯ��X�ɏ�������Î�����U�镑������ൂ���̂ł���܂��卂����͓��ɗR����F�ߖ��Ŕ������c����x���ֈ����グ�čs�����̂ł���܂��x�Ƃ���B

�@�i�㋴�́A���\�P�P�N�i�P�U�X�W�C���{�̖��ɂ���āu�[��̓n���v�ɂ����؋����˂���ꂽ�B���ۂS�N�i�P�V�P�X�j��j�̐܂ɂ́A��U�p���ƌ��߂�ꂽ���̂́A���ݏZ���̔M�ӂ��݂̂��Ė��Ԉێ��̋��Ƃ��čČ����ꂽ�B�ԕ�Q�m���n�����i�㋴�́A���݂̉i�㋴���k���ɉ˂����Ă����B |

|

|

|

|

|

| �@�i�㋴��n��Ƃ��悢��u�]�˓���v�ƂȂ�A��ݓ����ēS�C�F�ɓ���B�T����ɉ˂��鍂���܂Ői�ށB�����A���̋��̈ʒu�͂����Ɖ͌����ɂ������B�S�C�F�ʂ�H�����ەa�@���ʂ֕����Ƌ����������@�������Ă���B |

|

|

|

|

|

�@���H�����ەa�@�̈�p�Ɂu���������@�Ձv�̐Δ肪����B�蕶�ɂ́w�헤�}�ԁi��錧�}�Ԏs�j�ˎ��쒷���i�P�U�P�O�`�V�Q�j�́A���ۂQ�N�i�P�U�S�T�j�A�d���ԕ�i���Ɍ��ԕ�s�j�ɗ̒n�ւ��ƂȂ�A�ܖ��O��ܕS��̂��ē������Ə̂����B�q�̒��F�̑�ɕ��^���Čܖ��ƂȂ�B

�@��������k���̐��H�����ەa�@�Ɖ͊ݒn���܂ވ�є����S�]�̒n�́A�ԕ�ˎ���Ƃ̍]�ˏ㉮�~�����������ŁA�����ʂ͒z�n�͐�ɖʂ��Ă����B

�@���b���Ŗ�����������������i�P�U�U�T�`�P�V�O�P�j�́A���F�̎q�ŁA���\�P�S�N�i�P�V�O�P�j�A���g�̐ڑҖ��ɐ����ꂽ���A�R���P�S���A���̎w����ł������g�Nj`�����]�ˏ钆�Őn���ɋy�сA�����A�ؕ��𖽂��炽�B���̍]�ˉ��~�y�ї̒n�Ȃǂ͎��グ���A�ԕ�ˎ���Ƃ͒f�₵���B�x�ƋL����Ă���B

�@�㉮�~�Ƃ́A���@�ɓ�����A�����~�͉Ɨ��̏Z�܂��A�����~�͕ʑ��ɓ�����B���Ă̔˓@��ʂ�߂��Ă����Q�m�����̐S��͂������������ł��傤���B |

|

|

|

|

|

| |

|

�@�z�n�{�莛�ɂ͊ԐV�Z�̋��{��������B�ԐV�Z�́A��x���Ɉ����g����r���A���g�̋��{���肤����Ƌ��q�𑄂Ɍ��т��A�����̋��{���Ƃ��Ė{�莛�̓��ɓ������ꂽ�Ɠ`�����Ă���B�ؕ���A���������i�`�Z�F�o�̉ł���j�Ɉ�[�͈������ꂱ���ɑ���ꂽ�B��x���ɂ͈�[�͖�������Ă��Ȃ��B

���ԐV�Z���{����

�@�ԐV�Z�����i�P�U�U�O�`�P�V�O�R�j�͐ԕ�ˎ���Ɛb�Ԍ����̎��j�Ƃ��Đ��܂��B���\�P�S�N�i�P�V�O�P�j�R���ˎ��쒷�邪�a���n���������N�����A�˂͉��ՂƂȂ�B�V�Z�͕��y�ьZ�����ƂƂ��ɋw�����ɉ����A���\�P�T�N�P�Q���P�S���i�P�V�O�R�N�P���R�O���j�ɋg�Ǐ�������i�ԕ䎖���j�A���z�̒��{�˖ї��@�֗a����ƂȂ�A�ؕ����܂��B�ԕ�Q�m�̕�͎�N����̕�̂��鍂��x���ɂ��邪�A�V�Z�͋`�Z���������ɂ��A�z�n�{�莛�ɖ������ꂽ�B��x���ɂ��V�Z�̋��{�悪���邪�A�{�莛�ɑ���ꂽ���R�́A�h�k�ł������̂��A���O�̈ӎu�ɂ����̂��s���ł��B

�@���݂̂��̂́A�Ђɂ��Ď��������̂�V�ۂT�N�i�P�W�R�S�j�ɉH���ԏ@�����Č��������̂ł��B |

|

|

|

|

|

| �@��������狌���C���i��ꋞ�l���j�𐼂ɢ�i�ށB |

|

|

|

|

|

| �@����ʂ�߂��A�łS���ڕt�߂܂Ői�ށB�~�͓��̓��肪�����B����ɈÂ��Ȃ��Ă��ē��̓������Ă��鏊�Ɠ�����Ȃ����Ƃ̃R���g���X�g�������Ȃ��Ă���B |

|

|

|

|

|

| |

|

�@�O�c���߂��A�D�̒҂̌����_�ɂ���������B��x���͋߂��B

�@���̒n�́A�]�ˎ���̂͂��߁A�����ɍ��D�ꂪ�݂����ĕz���@�߂Ȃǂ��f�����ꂽ�Ƃ��납��A�D�̒҂ƌĂ��悤�ɂȂ����B���a�Q�N�i�P�U�P�U�j�ɂ́A�Ō���������Ɍ��ĂāA�]�ː��ʓ����Ƃ��Ă̌`���𐮂����B���̖�́u������v�i�Ђ��炵�̂�����j�Ƃ��킽���A����͂��̓��������]�˘p�ɐڂ��A�C���u�ĂĖ[���̎R�X��]�ށA������߂Ă������Ȃ��i�F�ł��������߂Ƃ�����B

�@���̌㍂�D��́A�V�a�R�N�i�P�U�W�R�j�ɓ���̍��ցi��̑�،˂̏ꏊ�j�Ɉڂ��ꂽ�B�܂��A��i�V�N�i�P�V�P�O�j�ɎŌ���͐V���k���Ɍ��đւ����A�����́u���D�̒ҁv�ƌĂԂ悤�ɂȂ������A�����ېV��͂܂��u���v�𗪂��āu�D�̒ҁv�ƌĂ�ł���B |

|

|

|

|

|

|

|

�@�ڎw����x���ɒ����B�����̋g�Ǔ@�Ղ����x���܂Ŗ�P�Q�q�A�Q�R�C�O�O�O���̍s���������B�ԕ�Q�m�́A���̓��̂���Q���Ԃŕ������Ƃ��B�g�Ǔ@�����g�����K�̍��i�ߑO�U���j���A��x�������͒C�̍��i�ߑO�W���j���Ƃ����Ă���B

�@�����̓��ƌ��݂̓��Ƃ͏����قȂ��Ă��镔��������A�܂��A��≓��肵�ē����̓��ɖ߂����肵�Ă��邽�߁B�����͑����Ȃ��Ă���Ǝv����B

�@��x���̐ԕ�Q�m�������֍s���r���Ɂu����ˁv������B�����ŁA�g�Ǐ���`���̎�����̈�˂ɂĐȂĎ�N�̕�O�ɋ�����B |

|

|

|

|

|

| �@������������̕� |

�@��ΗǗY�̕� |

|

|

|

|

|

| �@������������v�l(ꢐ�@)�̕� |

�@��Ύ�ŗNj��̕�(�E�F�\�O�����) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@�ԕ�Q�m�̕�B�Q�i�㍶�摜�̒��ʼnE���x�������q�̕�B

�@�ԕ�Q�m�̕�n�ɂ͓�����ȑO�Ɏ��Q��������O���̋��{����܂߂S�W��̕擃������B���̒��Ŋ���O���ƁA��[���⑰���������z�n�{�莛�ɖ�������Ă���ԐV�Z�A�Q�������Q�m�̒��Őؕ����܂ʂ��ꂽ����g�E�q��̕擃�́A��[�̖�����Ȃ����{���ɂȂ��Ă���B�Ȃ��A����g�E�q��ȊO�̘Q�m�̉����͑S�čŏ��̕������u�n�v�ƂȂ��Ă���B |

|